AI時代の今、生成AIを使って文章を書いたり、画像を生成したりすることはすでに当たり前になっています。そうした中で、どのように指示を出すか(プロンプト)が、アウトプットの成果を左右する重要な要素になっています。

プロンプト(Prompt)は、単なる入力データではなく、AIと協働するための「指示」や「ガイドライン」として機能します。

質問が曖昧な場合、AIはその曖昧さを補うために誤った前提を採用してしまう可能性があります。一方で、明確かつ具体的なプロンプトを与えれば、AIの潜在能力を最大限に引き出し、期待を超える成果を得ることができます。

とはいえ、「どうすればより良いプロンプト(指示文)を書けるか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで、本コラムでは、ウェブスクレイピングツールを活用して、AIにより質の高いプロンプトを与え、的確で完成度の高いAI出力を得る方法をご紹介します。

「生成AI」について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

👉 AI迷子になっていませんか?2025年生成AIツール31選を徹底比較

第1章:生成AIにおける「プロンプト」とは?

生成AIを活用する際、もっとも重要になるのが「プロンプト(指示文)」です。AIに何をさせたいのかを明確に伝えるこの一文が、出力結果の精度や品質を大きく左右します。ここでは、プロンプトの基本的な役割や、文章生成・画像生成それぞれのAIにおける違いについて解説します。

プロンプトの役割:生成AIに与える指示文

プロンプトとは、生成AIに対して「何をしてほしいか」を伝えるための指示文のことです。たとえば文章生成AIで「この文章を200文字で要約してください」といった指示や、画像生成AIで「富士山と桜を描いてください」といった指示をテキスト形式で与えることで、生成AIは指示内容に見合ったコンテンツを生成してくれます。

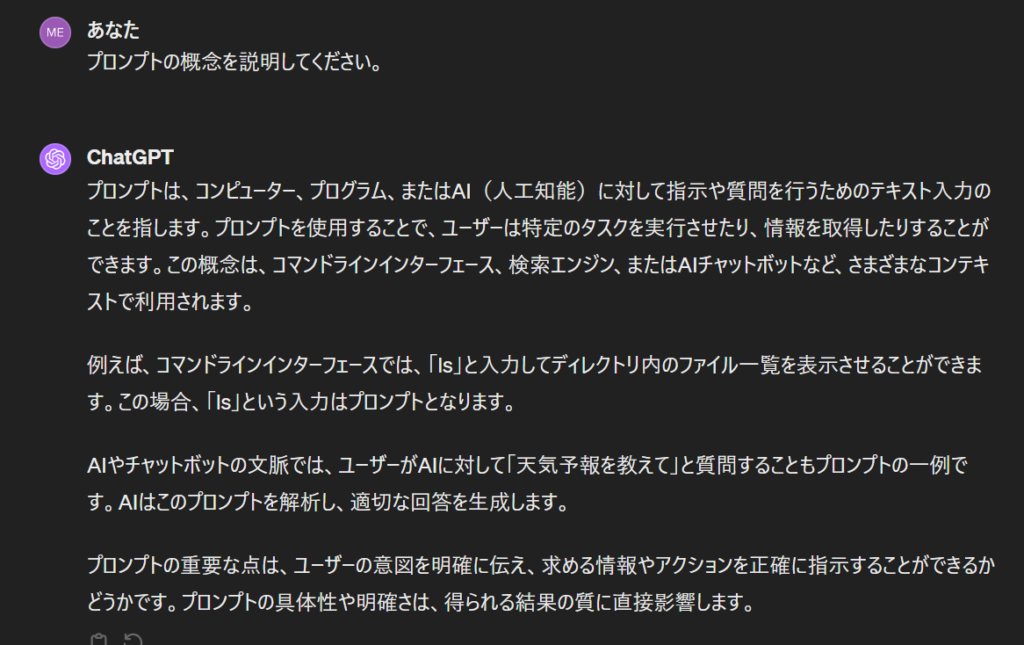

プロンプトの重要性:出力の質を左右する

どれだけ高性能なAIを使っても、プロンプトが不適切であれば、得られる結果は期待に届きません。

たとえば、文章生成AIに対して

「SNSについて説明して」

という曖昧なプロンプトを与えると、内容が広すぎて要点のぼやけた文章が出力されます。

一方で、

「SNSのビジネス活用について、中小企業の事例を交えて500文字で説明して」

と指示すれば、もっと実用的な内容が得られます。

逆に、文脈・目的・出力形式が明確に指定されたプロンプトであれば、AIはより精度の高いアウトプットを返してくれます。つまり、プロンプトは“出力品質を決定づける最重要なパラメータ”であるといえるでしょう。

文章生成と画像生成で異なるプロンプトの特徴

一口に生成AIといっても、その種類は多岐にわたります。大別すると文章系と画像系に分けられ、プロンプトもそれぞれ使い分ける必要があります。

文章系:ChatGPT・Claudeなど

ChatGPTやClaudeに代表されるテキスト生成AIでは、プロンプトの構造や文脈の明確さが重視されます。

生成するコンテンツの目的(例:解説・要約・対話など)やトーン(例:丁寧・カジュアル・専門的)をきちんと指定することで、意図に沿った文章が得られやすくなります。

さらに、5W1H(誰が・何を・いつ・どこで・なぜ・どのように)を意識して入力することで、より論理的で具体性のある出力が期待できます。

画像系:Midjourney・Stable Diffusion など

画像生成AIでは、視覚的な要素を細かく指定することが求められます。たとえば「20代女性」「夕暮れの海」「水彩風」など、被写体・状況・スタイルを具体的に書くことで、狙ったテイストの画像が生成されやすくなります。文章生成とは異なり、視覚イメージの粒度が求められる点が特徴です。

第2章:良いプロンプト/悪いプロンプトの違いと書き方のコツ

生成AIの出力精度は、「プロンプトの書き方」によって大きく変わります。同じ質問でも、言い回しや構成を少し変えるだけで、回答の質が劇的に向上するケースは珍しくありません。

この章では、良いプロンプトを書くための具体的なコツと、避けるべき書き方を、実例とともに紹介します。

- 目的・条件・出力形式を明示する

良いプロンプトは「何を求めているのか」「どう書いてほしいのか」が明確です。これらは「目的」「条件」「出力形式」として整理して書くと伝わりやすくなります。

✅良い例:

「以下の文章を、中学生にも理解できるように200字以内で要約してください。敬語を使ってください。」

❌悪い例:

「わかりやすくまとめて」

- 誰向けか(想定読者)を明示する

文章は、誰に向けて書くかによって語彙・構成・トーンが変わります。ターゲット読者を明記することで、AIは適切なレベル・表現で出力してくれます。あいまいで判断基準が不明なプロンプトは避けましょう。

✅良い例:

「この説明は、IT未経験の新卒社員向けです」

❌悪い例:

「初心者にもわかるように」

- 書いてほしい内容・順序を具体的に伝える

求めるアウトプットに「盛り込んでほしい情報」や「構成の順序」がある場合、それを明記しましょう。「3つのポイントでまとめて」「背景→課題→解決策の順で」など、構造を指定することで、論理的な文章が得られやすくなります。

✅良い例:

「次の構成で300文字の解説を書いてください:①背景 ②問題点 ③提案」

❌悪い例:

「〇〇について自由に説明して」

- 抽象的な表現を避け、具体的に指示する

「やさしく」「いい感じに」などの主観的・抽象的な表現は避け、客観的に理解できる条件で指示しましょう。文字数、文体、文末の調子、トピックの範囲などを明確にすることが重要です。

✅良い例:

「500文字以内」「箇条書き」「ビジネスメール風に」

❌悪い例:

「かっこよく書いて」

- 出力の例やフォーマットを提示する

プロンプト内に「このように書いてください」と出力例を含めると、AIはそのスタイルを模倣しやすくなります。構成や言い回し、トーンをコントロールしたい場合に有効です。

👉プロンプト例:

「以下のフォーマットで出力してください。\n・タイトル\n・要点(3つ)\n・まとめ」

- 望まない出力がある場合は「除外条件」も書く

必要に応じて、「含めないでほしい情報」や「使ってほしくない言葉」などを指定することで、出力のノイズを減らすことができます。

👉プロンプト例:

「専門用語は使わないでください」「カジュアルすぎる表現は避けてください」

第3章:専門的なAI出力を得るためのWebスクレイピング活用術

良いプロンプトを書くには、「何を書くか」の素材選びが重要です。とくに、専門性が高いテーマや最新情報を含むトピックでは、曖昧な記憶や断片的な知識では不十分です。

そこで有効なのが、Webスクレイピングによって、必要な情報をWeb上から効率的に収集する方法です。Webスクレイピングで得た情報をプロンプトに反映させることで、AIの出力にリアルな文脈と深みを加えることができます。

プロンプト作成にWebスクレイピングを活用する6つのメリット

1. 大量のデータを一括取得できる

スクレイピングを活用する最大の利点は、Web上に点在する膨大な情報を一括で取得できる点です。通常、記事やレビューを1件ずつ手作業で集めるには多大な時間がかかりますが、スクレイピングを使えば、同一条件下で10〜100件以上の情報を短時間で収集可能です。

たとえば「生成AI 導入事例」というキーワードで複数サイトから記事を収集し、生成AIに傾向分析や要点抽出をさせることで、信頼性と網羅性の高いアウトプットが実現できます。

2. 構造化されたデータとして整理できる

Webスクレイピングツールは、単なる文章のコピーにとどまらず、データを「タイトル・本文・日付・カテゴリ」といった要素に分けて構造化することができます。

これにより、生成AIに「カテゴリ別に比較してください」「日付順に並べてください」など、より精密なプロンプトを設計することが可能になります。情報の構造が明確になることで、AIの理解力が上がり、出力の質も向上します。

3. 比較・傾向分析・ランキング形式の出力に適している

多くの事例を収集し、傾向やパターンを抽出する分析作業は、人間にとっては手間ですが、AIにとっては得意分野です。スクレイピングで収集した複数の情報をAIに渡すことで、「よく使われているキーワード」「導入効果が高い施策」などをランキング形式で整理した記事が生成できます。

特にサービス比較や製品レビュー、導入実績の一覧など、構造的なまとめ記事の作成に効果的です。

4. 散在した情報を統合できる

あるテーマに関する情報がさまざまなWebページに分散している場合、手作業での収集は煩雑になりがちです。スクレイピングを使えば、異なるサイトや複数ページから情報をまとめて集約できます。

たとえば、全国の自治体が発表しているAI活用事例を一括で収集し、生成AIに「共通点は何か?」と分析させることで、断片的な情報を活かした専門性の高い記事を作成することが可能です。

5. ニッチなテーマにも対応できる

Google検索では上位表示されにくいようなニッチな情報や、業界内のブログ・ローカルニュースなども、スクレイピングを使えば容易に収集できます。

これにより、他社が拾っていない独自の視点を持ったデータをプロンプトに組み込むことが可能となり、生成AIによるアウトプットにも独自性が生まれます。専門性の高いテーマやマイナーな分野の情報収集にも有効です。

6. AIの入力制限に配慮した情報整理ができる

ChatGPTなどの生成AIには、入力できる文字数に上限(トークン制限)があります。スクレイピングで収集したデータを一度ExcelやGoogleスプレッドシートで整理・要約しておけば、AIに渡す情報をコンパクトにしながら内容の密度を保つことができます。

このように、事前に「前処理」を行うことで、AIの理解しやすさを高め、プロンプトとして最適な形に仕上げることができます。

スクレイピングが特に効果を発揮する生成AI活用例

以下のようなテーマで、スクレイピングの導入効果が高くなります。

| 活用テーマ | スクレイピングが活きる理由 |

| ランキング記事(例:人気SaaS比較) | 各社公式ページから料金・機能・特徴を抽出できる |

| 業界レポート(例:サブスク市場動向) | ニュース、調査記事、ブログを横断的に取得し、傾向分析 |

| トレンド分析(例:SNS上の話題ワード) | SNS投稿・レビュー記事・まとめ記事を収集して傾向を抽出 |

| ベンチマーク調査(例:採用ページの文言分析) | 各社の採用ページから表現を収集し、AIで共通点・差異を比較 |

| FAQ生成(例:商品カテゴリごとのよくある質問) | 複数サイトのQ&Aやヘルプページを集約し、AIで自動生成 |

💡まずはテンプレートからスクレイピングを試してみましょう

https://www.octoparse.jp/template/google-news-scraper

https://www.octoparse.jp/template/twitter-scraper-by-keywords

https://www.octoparse.jp/template/hellowork-job-listings-url-scraper

Octoparseを活用したプロンプト作成方法

Octoparseは、プログラミング不要で使えるノーコードのWebスクレイピングツールです。

本ツールを活用すれば、プロンプト作成に必要な情報を自動・大量・構造的に収集することができ、生成AIの出力精度を飛躍的に高められます。

以下では、スクレイピングのメリットを活かしたプロンプト作成方法を5つのステップでご紹介します。

ステップ1:生成AIで書かせたい内容と目的を明確にする

まずは、生成AIにどんな専門記事を書かせたいか?を明確にします。

例:

- テーマ:国内企業の生成AI活用状況に関する市場レポート

- 目的:業界別の導入傾向を分析し、今後の成長性を予測した記事を生成したい

- 想定読者:テック業界のビジネスパーソン

ステップ2:Octoparseで必要なデータを収集する

続いて、WebスクレイピングツールのOctoparseを用いて、生成AIのインプットの素材となる情報を収集していきます。

■ スクレイピング対象の例:

- ニュースサイトや調査機関の公開記事

- 業界レポート(例:ICT総研、矢野経済研究所)

- 各社の導入事例ページ

■ Octoparseの設定:

- 検索結果や記事一覧ページを指定する

- 記事のタイトル・リンク・日付を抽出

- 詳細ページで本文・見出し・カテゴリを取得

- CSVでデータを出力

Octoparseを使ったビジネス情報の収集方法については、こちらの記事を参考にしてください。

<参考>【2025最新】ビジネス情報を収集するサイトと方法のまとめ

ステップ3:情報を整理・要約し、プロンプト用素材に整える

収集したデータをそのままAIに渡すと、トークン制限に引っかかる可能性があります。そこで一度、Excelなどで簡単な前処理(要約・分類・並び替え)を行い、プロンプトに最適な形に整えます。

整理の例:

| タイトル | 本文要約 | 日付 | 業界カテゴリ |

| A社、生成AIを業務改善に導入 | 定型業務の自動化に効果あり | 2024/8/10 | 人材業界 |

| B社、ChatGPTでカスタマー対応強化 | 顧客対応の工数が3割削減 | 2024/7/22 | 小売業 |

ChatGPTに渡すときは、Excelごとアップロードするか、「要約」と「業界カテゴリ」だけを抜き出して使うことも可能です。

ステップ4:ChatGPTに渡すプロンプトを設計する

次に、整えたデータをもとにChatGPTに指示を出すプロンプトを作ります。目的・出力形式・トーン・読者想定などを明記することで、AIの出力精度が上がります。

■ プロンプト例:

以下は、生成AIを導入している国内企業50社の活用事例です。

この情報をもとに、業界別の導入傾向と今後の展望について、ビジネス向けレポートを作成してください。

【目的】

– 業界ごとの生成AI導入状況を比較・分析する

【条件】

– 対象読者:IT業界のビジネス担当者

– トーン:論理的かつ客観的

– 構成:1. 導入背景 2. 業界別傾向 3. 成功要因 4. 課題と展望 5. 結論

– 文字数:1500文字程度

【参考情報】

– 人材業界:A社、E社(業務効率化目的)

– 小売業:B社、G社(カスタマー対応強化)

– 金融業界:C社、F社(社内ナレッジの再活用)

…(収集・要約した情報をカテゴリ別に記載)

第4章:FAQ(よくある質問)

Q1. スクレイピングしたデータをそのままAIに使っても大丈夫?

A. 著作権や個人情報への配慮をすれば、基本的には問題ありません。

Webスクレイピングで取得した情報は、生成AIのプロンプト材料として使う限りでは「私的利用の範囲」と見なされるケースがほとんどです。ただし、出典元を明記せずにそのまま商用公開する、著作権のある文章を大量に再利用するといった行為はトラブルの原因になるため注意が必要です。

また、スクレイピング対象のページに「利用規約」や「robots.txt」で禁止事項が明記されている場合は、技術的に取得できても利用を避けるべきです。個人情報や企業秘密が含まれる場合も、生成AIへの入力前に内容を精査するようにしましょう。

Q2. スクレイピングの結果がノイズだらけで使いにくい…

A. 生成AIに渡す前に、要約・整形・フィルタリングを行うことで大幅に改善できます。

Webページの構造や内容によっては、関係のない広告文やナビゲーション項目、不要なタグなどが含まれてしまうことがあります。こうしたノイズを含んだまま生成AIに渡すと、出力結果の質が下がってしまいます。

この課題を解決するには、以下のような前処理が有効です。

- テキスト整形: 改行、タグ、空白、記号などの不要部分をクリーンアップ

- 要約: 長文の本文をAIに「まずは要点を抽出してもらう」ことでスリム化

- フィルタリング: 特定のキーワードを含む記事だけを抽出するなどの条件付け

Octoparseでも抽出ルールを工夫することで、ノイズを減らす設定が可能です。収集と整形のプロセスを分けることで、より洗練されたプロンプトが設計できます。

Q3. ChatGPTだけでなく他の生成AIにも使える?

A. Claude、Gemini、Bing AIなど、主要な生成AIでも同様の活用が可能です。

Webスクレイピングで収集した情報は、ChatGPTだけでなくClaude、Gemini、Bing AIなど、他の生成AIでも十分に活用できます。プロンプトの記法や強みには多少の違いがあるものの、どのAIも共通して「与えられた文脈に基づいて出力する」仕組みのため、良質な素材を与えることが成功のカギとなります。

たとえばClaudeは「長文の理解」に強く、大量のスクレイピングデータをそのまま処理しやすい傾向があります。逆にBing AIはWeb検索との連携に優れており、リアルタイム情報を補完する使い方が可能です。スクレイピングで整理したデータは、これらのAIとの相性も良く、用途に応じて使い分けると効果的です。

第5章:まとめ

生成AIは、誰でも使えるようになった今だからこそ、「どう使いこなすか」が問われています。特に、専門性のある文章や調査レポートを生成する際には、AIに与える情報の質がアウトプットを大きく左右します。

その「情報の質」を高めるための手段として、Webスクレイピングは非常に有効です。自分では集めきれない大量の情報を正確かつ効率的に取得できるため、プロンプトの材料として理想的な形で活用できます。

中でもOctoparseを使えば、専門知識がなくてもノーコードでスクレイピングを始められます。生成AIを本格的に業務に取り入れたい方、より精度の高いコンテンツを作りたい方にとって、まさに最初の一歩となるはずです。

まずはOctoparseの無料アカウントを作成して、AI活用の可能性を広げてみてはいかがでしょうか。

ウェブサイトのデータを、Excel、CSV、Google Sheets、お好みのデータベースに直接変換。

自動検出機能搭載で、プログラミング不要の簡単データ抽出。

人気サイト向けテンプレート完備。クリック数回でデータ取得可能。

IPプロキシと高度なAPIで、ブロック対策も万全。

クラウドサービスで、いつでも好きな時にスクレイピングをスケジュール。